ドストエフスキーの小説「カラマーゾフの兄弟」は難解なことで有名です。

その理由のひとつに、登場人物が多く複数のストリーラインが交錯することがあげられます。

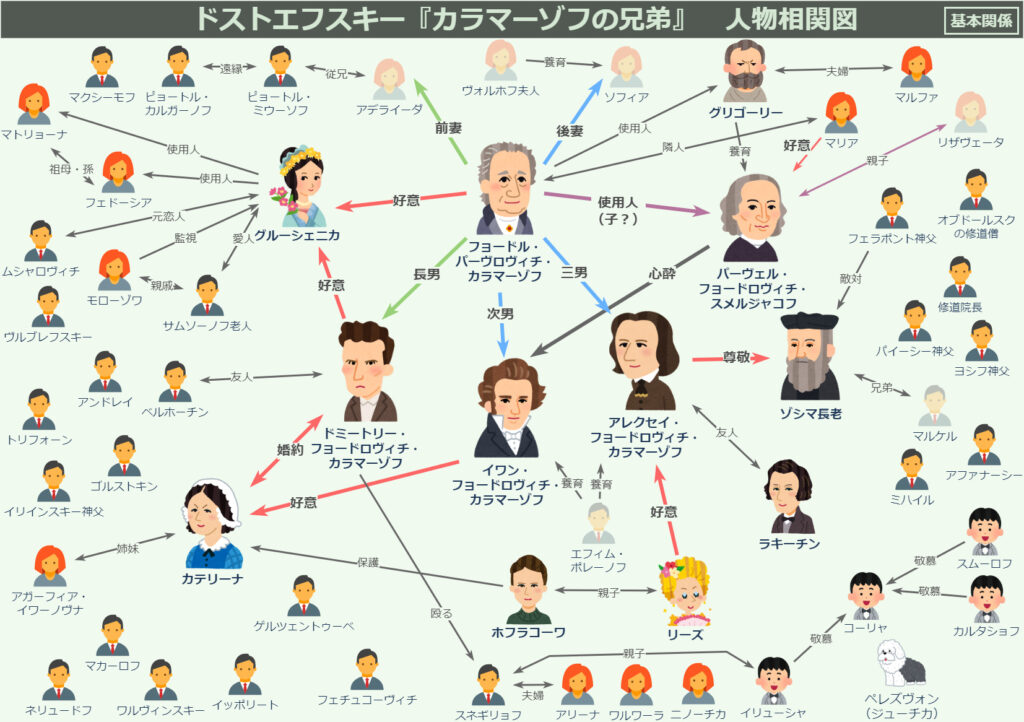

そこで、この記事では「カラマーゾフの兄弟」のあらすじを人物相関図を使って解説します。

目次

最初に、すべての登場人物について、初期値的な関係をまとめています。

人物相関図を使うメリットを簡単に解説しておきます。

人物相関図を使う3つのメリット

人物相関図は、複数の人物の関係性をビジュアル化することができます。そのため、一目で各人物の役割や関係性を把握できるため、物語の流れや人物の動機を理解するのに役立ちます。

物語には、多数の登場人物や事件が登場することがあります。人物相関図を作成することで、読者や視聴者にとって複雑な物語を分かりやすく説明することができます。

人物相関図は、物語の中での各キャラクターの役割や、彼らの関係性を理解することができるため、深層心理を掘り下げることができます。また、キャラクターが物語の中で変化するプロセスを可視化することもできます。

当ブログでは、さまざまな小説の人物相関図を作成しています。

ここからは、物語の各章ごとのあらすじを相関図を使って簡単に解説します。

カラマーゾフの兄弟は、第1部から第4部とエピローグで構成されています。

部ごとに記事を分けましたので、好きなところからご覧ください。

第1部の人物相関図をあらすじ

第1部の第1編では、物語の中心的人物である父フョードル、長男ドミートリー、次男イワン、三男アレクセイ、そしてゾシマ長老らの生い立ちや人物像について述べられている

第2編では、ゾシマ長老の仲介で行われた修道院での会合が描かれる。

第3編では、下男スメルジャコフの生い立ち、ドミートリーとフョードルの衝突、カテリーナとグルーシェニカの対立などが展開されていく。

【カラマーゾフの兄弟】第1部各章の人物相関図とあらすじ

【カラマーゾフの兄弟】第1部各章の人物相関図とあらすじ

第2部の人物相関図をあらすじ

第2部となる第4編では、アレクセイを中心に物語が進んでいく。ゾシマ長老の言いつけで父フョードルに会い、道すがら少年たちに出会い、カテリーナやイワンと会い、スネリギョフにも会いに行く。

第5編では、イワンがアリョーシャに「大審問官」の物語を語る。

第6編では、ゾシマ長老の生い立ちや説話が語られる。

【カラマーゾフの兄弟】第2部各章の人物相関図とあらすじ

【カラマーゾフの兄弟】第2部各章の人物相関図とあらすじ

第3部の人物相関図をあらすじ

第3部となる第7編「アリョーシャ」では、ゾシマ長老が亡くなった後の失意のアレクセイが描かれる。

第8編のサブタイトルは「ミーチャ」で、ドミートリーを中心に物語が展開していく。

第9編「予審」では、父親殺害の容疑がかけられたドミートリーへの尋問が行われる。

【カラマーゾフの兄弟】第3部各章の人物相関図とあらすじ

【カラマーゾフの兄弟】第3部各章の人物相関図とあらすじ

第4部の人物相関図をあらすじ

第4部は第10編からはじまる。

第10編「少年たち」は、コーリャ・クラソートキンとアリョーシャの出会い、病床のイリューシャについて描かれる。

第11編「兄イワン」は、ドミートリーが逮捕されて2か月後となり、裁判をひかえ、カラマーゾフ兄弟それぞれの苦悩が描かれる。

第12編「誤審」では、ドミートリーの裁判が行われる。

【カラマーゾフの兄弟】第4部各章の人物相関図とあらすじ

【カラマーゾフの兄弟】第4部各章の人物相関図とあらすじ

エピローグの人物相関図をあらすじ

エピローグは、ドミートリーの公判が終わって五日目が描かれる。

【カラマーゾフの兄弟】エピローグ各章の人物相関図とあらすじ

【カラマーゾフの兄弟】エピローグ各章の人物相関図とあらすじ

この記事では「カラマーゾフの兄弟」のあらすじを人物相関図を使って解説しました。

人物相関図やあらすじを見ていて個々の人物像が分からなくなった方は、登場人物の一覧と解説をまとめた下の記事をご覧ください。

【カラマーゾフの兄弟】全登場人物のリスト

【カラマーゾフの兄弟】全登場人物のリスト